somiok.com

한국어

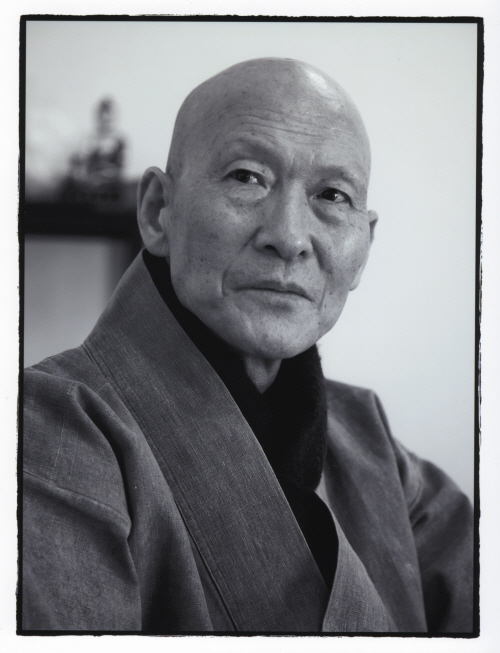

미리 쓰는 유서[遺書] / 法頂스님

죽게 되면 말없이 죽을 것이지 무슨 구구한 이유가 따를 것인가.

스스로 목숨을 끊어 지레 죽는 사람이라면 의견서 (유서) 라도

첨부되어야 하겠지만 제 명대로 살만치 살다가 가는 사람에겐

그 변명이 소용될 것 같지 않다.

그리고 말이란 늘 오해를 동반하게 마련이다.

그런데 죽음은 어느 때 나를 찾아올는지 알 수 없는 일.

그 많은 교통사고와 가스 중독과 그리고 원한의 눈길이

전생의 갚음으로라도 나를 쏠는지 알 수 없다.

우리가 살아가고 있다는 것이 죽음 쪽에서 보면

한걸음 한걸음 죽어오고 있다는 것임을 상기할 때,

사는 일은 곧 죽는 일이며, 생과 사는 결코 절연된 것이 아니다.

죽음이 언제 어디서 내 이름을 부를지라도

네, 하고 선뜻 털고 일어설 준비만은 되어 있어야 할 것이다.

그러므로 나의 유서는 남기는 글이기보다

지금 살고 있는 '생의 백서' 가 되어야 한다.

그리고 이 육신으로서는 일회적일 수밖에 없는 죽음을 당해서도

실제로는 유서같은 걸 남길만한 처지가 못 되기 때문에

편집자의 청탁에 산책하는 기분으로 따라나선 것이다.

누구를 부를까? 유서에는 흔히 누구를 부르던데?

아무도 없다. 철저하게 혼자였으니까.

설사 지금껏 귀의해 섬겨온 부처님이라 할지라도 그는 결국 타인.

이 세상에 올 때에도 혼자서 왔고 갈 때에도 나 혼자서 갈 수밖에 없다.

내 그림자만을 이끌고 휘적휘적 삶의 지평을 걸어왔고

또 그렇게 걸어갈 테니 부를 만한 이웃이 있을 리 없다.

물론 오늘까지도 나는 멀고 가까운 이웃들과 서로 의지해서 살고 있다.

또한 앞으로도 그렇게 살아갈 것이다.

하지만 생명자체는 어디까지나 개별적인 것이므로

인간은 저마다 혼자일 수밖에 없다.

그것은 보라빛 노을같은 감상이 아니라 인간의 당당한하고 본질적인 실존이다.

고뇌를 뚫고 환희의 세계로 지향한 베토벤의 음성을 빌리지 않더라도,

나는 인간의 선의지,

이것밖에는 인간의 우월성을 인정하고 싶지 않다.

온갖 모순과 갈등과 증오와 살육으로 뒤범벅이 된 이 어두운 인간의 촌락에

오늘도 해가 떠오르는 것은

오로지 그 선의지 때문이 아니겠는가.

그러므로 세상을 하직하기 전에 내가 할 일은

먼저 인간의 선의지를 져버린 일에 대한 참회다.

이웃의 선의지에 대하여 내가 어리석은 탓으로

저지른 허물을 참회하지 않고는 눈을 감을 수 없을 것 같다.

때로는 큰 허물보다 작은 허물이 우리를 괴롭힐 때가 있다.

허물이란 너무 크면

그 무게에 짓눌려 참괴의 눈이 멀어버리고

작을 때만 기억에 남는 것인가.

어쩌면 그것은 지독한 위선일는지도 모르겠다.

그러나 나는 평생을 두고

한 가지 일로 해서 돌이킬 수 없는 후회와 자책을 느끼고 있다.

그것은 그림자처럼 따라 다니면서

문득문득 나를 부끄럽고 괴롭게 채찍질했다.

중학교 1학년 때.

같은 반 동무들과 어울려 집으로 돌아오던 길에서였다.

엿장수가 엿판을 내려놓고 땀을 들이고 있었다.

그 엿장수는 교문 밖에서도 가끔 볼 수 있으리만큼

낯익은 사람인데, 그는 팔 하나와 말을 더듬는 장애자였다.

대여섯된 우리는 그 엿장수를 둘러싸고

엿가락을 고르는 체하면서 적지 않은 엿을 슬쩍슬쩍 빼돌렸다.

돈은 서너 가락치밖에 내지 않았었다.

불구인 그는 그런 영문을 전혀 모르고 있었다.

이 일이,

돌이킬 수 없는 이 일이 나를 괴롭히고 있다.

그가 만약 넉살 좋고 건강한 엿장수였다면

나는 벌써 그런 일을 잊어 버리고 말았을 것이다.

그런데 그가 장애인이었다는 사실에 지워지지 않은 채

자책은 더욱 생생하다.

내가 이 세상에 살면서 지은 허물은 헤아릴 수 없이 많다.

그중에는 용서받기 어려운 허물도 적지 않을 것이다.

그런데 무슨 까닭인지 그 때 저지른 그 허물이

줄곧 그림자처럼 나를 ?i고 있다.

이 다음 세상에서는

다시는 이런 후회스런 일이 되풀이되지 않기를 진심으로 빌며

참회하지 않을 수 없다.

내가 살아생전에 받았던 배신이나 모함도

그 때 한 인간의 순박한 선의지를 저버린 과보라 생각하면

능히 견딜만한 것이다.

"날카로운 면도날은 밟고 가기 어렵나니,

현자가 이르기를 구원을 얻는 길 또한 이같이 어려우니라."

< 우파니 샤드> 의 이 말씀을 충분히 이해 할 것 같다.

내가 죽을 때에는 가진 것이 없음으로

무엇을 누구에게 전한다는 번거로운 일은 없을 것이다.

본래 무일푼은 우리들 사문의 소유관념이니까.

그래도 혹시 평생에 즐겨 읽던 책이

내 머리밭에 몇 권 남는다면,

아침 저녁으로 " 신문이오!" 하고

나를 찾아주는 그 꼬마에게 주고 싶다.

장례식이나 제사 같은 것은 아예 소용 없는 이.

요즘은 중들이 세상 사람들보다 한술 더 떠 거창한 장례를 치르고 있는데,

그토록 번거롭고 부질없는 검은 의식이

만약 내 이름으로 행해진다면

나를 위로하기는 커녕 몹시 화나게 할 것이다.

평소의 식탁처럼 간단 명료한 것을 즐기는 성미이니까.

내게 무덤이라도 있게 된다면 그 차거운 빗돌 대신

어느 여름날 아침부터 좋아하게 된 양귀비꽃이나

해바라기를 심어 달라 하겠지만,

무덤도 없을 테니 그런 수고는 끼치지 않을 것이다.

생명의 기능이 나가버린 육신은 보기 흉하고

이웃에게 짐이 될 것이므로 조금도 지체할 것 없이

없애주었으면 고맙겠다.

그것은 내가 벗어버린 헌옷이니까.

물론 옮기기 편리하고 이웃에게 방해되지 않은 곳이라면

아무 데서나 다비해도 무방하다.

사리 같은 걸 남겨 이웃을 귀찮게 하는 일을

나는 절대로 하고 싶지 않다.

육신을 버린 후에는 훨훨 날아서 가고 싶은 곳이 꼭 한군데 있다.

'어린 왕자'가 사는 별나라.

의자의 위치만 옮겨놓으면

하루에도 해지는 광경을 몇번이고 볼 수 있다는

아주 조그만 그 별나라.

가장 중요한 것은 마음으로 보아야 한다는 것을 안 왕자는

지금쯤 장미와 사이좋게 지내고 있을까.

그 나라에는 귀찮은 입국사중 같은 것도

별로 없을 것이므로 가보고 싶다.

그리고 내 생에도 다시 한반도에 태어나고 싶다.

누가 뭐라 한대도 모국어에 대한 애착 때문에

나는 이 나라를 버릴 수 없다.

다시 출가 사문이 되어 금생에 못다한 일들을 하고 싶다.

**********************************************

법정 스님은 그 흔한 주지 자리 하나 차지하지 않았지만

불교계에 뚜렷한 큰어른이다.

요란스럽지 않으면서도 내실 있게 불교의 가르침을 전파하고

불교의 대중화에 기여한 진정한 불자였다.

평생 무소유로 살았으면서도

그 누구보다 이 세상에 많은 유산을 남겼다.

어제 열반의 세계로 든 법정 스님은

“무엇인가를 갖는다는 것은

다른 한편으로 무엇인가에 얽매이는 것”이라며

“작은 것과 적은 것으로 만족할 줄 알아야 한다”고 했다.

몸소 농사지은 채소 하나라도 이웃과 나눠 먹고,

책 인세가 생기면 가난한 사람들에게 나눠줬다.

스님은 자신이 죽더라도 사리를 수습하지 말 것과

수의 대신 평소 입던 승복 차림 그대로 화장할 것을

유언으로 남겼다.

생의 마지막 길을 떠나면서까지 무소유를 실천한 것이다.

그가 말하는 무소유는 아무것도 갖지 말라는 게 아니라

탐욕을 버리라는 가르침이다.

스님은 불교의 틀에만 머무르지 않고 종교 간 화해에 평생 공을 들였다.

고 김수환 추기경을 길상사 개원 법회에 초대하는가 하면,

천주교 신문에 성탄메시지를 기고하고 명동성당에서 강연을 했다.

개신교나 원불교 등 다른 종교인들과도 허물없이 지냈다.

그는 “이 세상에서 가장 위대한 종교는

불교도 기독교도 유대교도 이슬람교도 아닌 바로 친절”이라고 말했다.

친절이야말로 자비의 구체적인 모습이라는 것이다.

종교 간 화해와 소통을 위해 기여한 것만으로도

고인이 우리 시대에 남긴 발자국은 크고 선명하다.

법정 스님은

"아름다운 마무리는 채움만을 위해 달려온 생각을 버리고

비움에 다가가는 것이고, 그때그때 바로 그 자리에서

나 자신이 해야 할 도리와 의무, 책임을 다하는 것”이라고 말했다.

스님은 비록 우리 곁을 떠났지만

그가 남긴 가르침은 오래 오래 기억될 것이다.

................................................................................................

[유지나]관세음보살

댓글 3

| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 |

|---|---|---|---|

| » |

이 세상에서 가장 위대한 종교는.....친절이다..[법정스님의 말씀]

[3] | 행복 | 2010.03.14 |

| 337 | 쳐다보다가 [2] | №| | 2010.03.19 |

| 336 | 12곡-조용한 소미홈....TT [5] | №| | 2010.03.23 |

| 335 | 이효리-그네(Feat. 개리 of 리쌍) [3] | 금바다 | 2010.04.02 |

| 334 | Test - Dosirak_Top100으로 변경함 [6] | №| | 2010.04.09 |

| 333 | 이효리-Chitty Chitty Bang Bang [2] | 금바다 | 2010.04.12 |

| 332 | [re] 이효리-H-Logic 신보 전곡 공개 [2] | №| | 2010.04.12 |

| 331 | 뮤직온 트롯트 [6] | №| | 2010.04.15 |

| 330 | 어릴때부터 들어왔던 잊지못할 추억의 경음악 [3] | 고양이눈 | 2010.04.17 |

| 329 | 조선족 음악사이트 [3] | 금바다 | 2010.04.17 |

| 328 | 노라조 - 4집... | 병욱 | 2010.04.20 |

| 327 | 인기 뮤직 비디오 Top 100 + @ [5] | №| | 2010.04.20 |

| 326 | 심심풀이 [2] | №| | 2010.04.22 |

| 325 | 추억속 일장님이 올려주신 플레이어 [3] | №| | 2010.04.25 |

| 324 |

부수로 배우는 한자 동영상 강의

[2] | 김민혁 | 2010.04.28 |

| 323 | [re] 부수로 배우는 한자 동영상 강의 바로보기 [2] | №| | 2010.04.30 |

| 322 | Beyonce 대표곡 모음 [5] | №| | 2010.05.03 |

| 321 | 가요무대(youtube) [2] | №| | 2010.05.04 |

| 320 | 장르추가 musicsoda : Top100 [8] | №| | 2010.05.08 |

| 319 | musicsoda : Top_100 Music Video [3] | №| | 2010.05.08 |

법 정 스님 극 락 왕생하 옵소 서 ~